「サボテンのアイキューは本当に3もあるの?」と、不思議に思ったことはありませんか。インターネット上では、サボテンの知能に関する話題が度々見られますが、その真相は一体どうなのでしょうか。IQ3やIQ2説がなぜ存在するのか、またiQ3では何ができますか?という疑問から、植物IQランキングにおけるサボテンの位置、さらにはIQ論文の存在や、一部で囁かれるサボテンiq男という言葉、そして世界と繋がるとされるサボテンの伝説とは?といった、知的好奇心をくすぐるテーマまで、その背景には高い関心が寄せられています。この記事では、サボテンに秘められた驚くべき能力の数々を、分かりやすく解き明かしていきます。

- サボテンが持つ「知能」の正体

- サボテンのIQが「3」や「2」とされる具体的な理由

- 他の植物や生物との知能指数の比較

- サボテンの知能に関する伝説や関連情報

驚きの事実?サボテン アイキューの謎に迫る

- 植物が持つ驚きの生存知能とは

- サボテンのIQ3は環境適応力の証

- 驚き!iQ3は何ができますか?

- サボテンがIQ3なのはなぜ?その理由

- IQ2説はなぜ生まれた?IQ3との違い

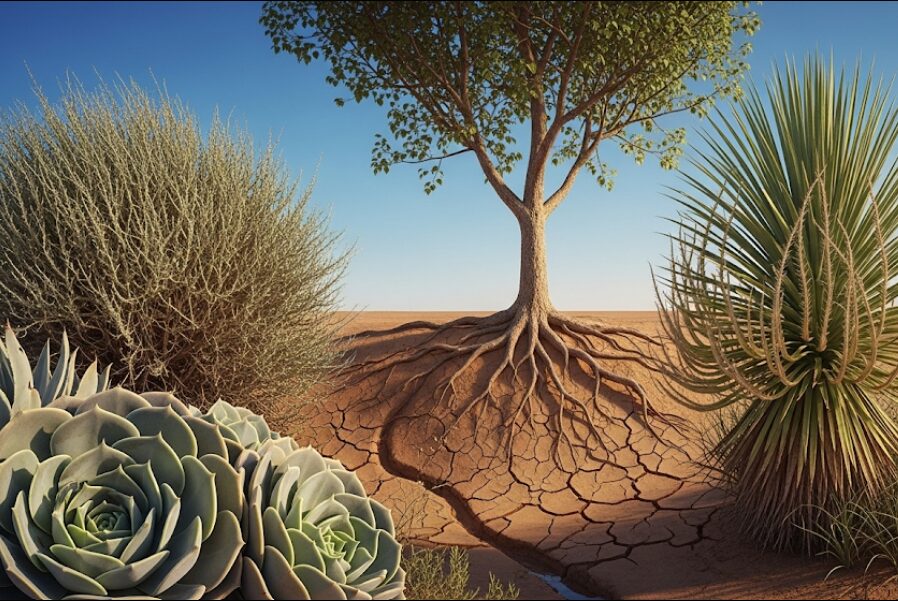

植物が持つ驚きの生存知能とは

一般的に「知能」と聞くと、人間や動物が持つ脳による思考や学習能力を思い浮かべます。しかし、近年の研究では、脳を持たない植物にも、私たちが「知能」と呼べるような、驚くべき問題解決能力が備わっていることが示唆されてきました。

一般的に「知能」と聞くと、人間や動物が持つ脳による思考や学習能力を思い浮かべます。しかし、近年の研究では、脳を持たない植物にも、私たちが「知能」と呼べるような、驚くべき問題解決能力が備わっていることが示唆されてきました。

これは、単なる化学反応や反射ではなく、環境の変化を評価し、生存のために最適な行動を選択する能力を指します。いわば、「生存知能」とも呼べる力です。

植物の知能を示す有名な研究例

例えば、アカシアの木は、動物に葉を食べられると、まずい味のする化学物質「タンニン酸」を分泌して身を守ります。さらに驚くべきことに、危険を察知すると周囲の仲間のアカシアに「警告」となる匂いを発し、他の木々も事前に防御態勢を整えるという、高度なコミュニケーションを行うことが報告されています。

このように、植物は自らが置かれた状況を正確に「理解」し、個体だけでなく群れ全体の生存確率を高めるための合理的な行動を取ることができます。サボテンについて語る前に、まず植物全体がこのような高度な生存戦略を持っているという事実を理解することが重要です。これが、植物のIQを考える上での大前提となります。

サボテンのIQ3は環境適応力の証

植物が持つ生存知能の中でも、サボテンの能力は特に際立っています。そして、その卓越した環境適応能力を人間の知能指数にたとえた結果が「IQ3」というわけです。

植物が持つ生存知能の中でも、サボテンの能力は特に際立っています。そして、その卓越した環境適応能力を人間の知能指数にたとえた結果が「IQ3」というわけです。

もちろん、これは人間と同じ基準で測定した正式な数値ではありません。しかし、サボテンが過酷な砂漠環境で生き抜くために発達させた数々の能力は、知能指数3に相当すると評価されるほど、高度で戦略的であると言えます。

他の植物がすぐに枯れてしまうような極限の乾燥地帯でも、サボテンは命を繋ぎます。この驚異的な生命力こそが、サボテンの知能、すなわち「IQ3」の根拠となっているのです。

IQ3と評価されるサボテンの能力

- 水分貯蔵能力:体内に大量の水を蓄え、長期間の乾燥に耐えます。

- 蒸散抑制能力:葉をトゲに変化させ、水分の蒸発を最小限に抑えます。

- 自己防衛能力:鋭いトゲで、動物からの捕食を防ぎます。

- 特殊な光合成:夜間に二酸化炭素を取り込む「CAM型光合成」で、日中の水分損失を防ぎます。

これらの能力は、単なる体の特徴ではなく、環境という「問題」に対するサボテンなりの「解答」です。この問題解決能力の高さが、IQ3という評価に繋がっているのです。

驚き!iQ3は何ができますか?

それでは、「IQ3」を持つサボテンには、具体的にどのようなことができるのでしょうか。その能力は、私たちの想像をはるかに超える、緻密で計算された生存戦略に基づいています。

それでは、「IQ3」を持つサボテンには、具体的にどのようなことができるのでしょうか。その能力は、私たちの想像をはるかに超える、緻密で計算された生存戦略に基づいています。

まず最も代表的なのが、前述の通り、夜間に気孔を開いて光合成の準備をする「CAM型光合成」です。多くの植物は、気温が高く光の強い昼間に気孔を開くため、多くの水分が蒸発してしまいます。しかしサボテンは、気温が低く湿度の高い夜間に活動することで、水分の損失を極限まで抑えるという、非常に合理的な判断を下しているのです。

さらに、サボテンは光の方向を感知し、最も効率よくエネルギーを得られるように、ゆっくりと体の向きを変える行動も見せます。また、水分の多い方角へ選択的に根を伸ばしていく能力も確認されており、まるで地中の水分マップを「見て」いるかのようです。

これらの行動は、単なる受動的な反応ではありません。環境情報を収集し、分析し、生存確率が最も高くなる選択肢を実行する、まさに「思考」と呼べるプロセスがそこには存在します。IQ3とは、このような高度な環境適応行動を可能にする能力の指標なのです。

サボテンがIQ3なのはなぜ?その理由

サボテンのIQが「3」とされる理由は、他の生物と比較するとより明確になります。例えば、IQ1や2と評価される生物は、刺激に対して単純な反応しか示さない場合が多いです。しかし、サボテンは長期的な視点に立った、より複雑な生存戦略を持っています。

サボテンのIQが「3」とされる理由は、他の生物と比較するとより明確になります。例えば、IQ1や2と評価される生物は、刺激に対して単純な反応しか示さない場合が多いです。しかし、サボテンは長期的な視点に立った、より複雑な生存戦略を持っています。

サボテンがIQ3なのはなぜか、その核心は「予測」と「自己制御」の能力にあると考えられます。

予測能力

サボテンは、雨季や乾季といった季節の変化を敏感に察知します。雨が降ることを予測すると、事前に根の吸水能力を高める準備を始める種類もあると言われています。これは、未来の環境変化を見越した、高度な予測能力の表れです。

自己制御能力

極度の乾燥が続くと、サボテンは自らの成長を意図的に抑制します。エネルギー消費を最小限に抑え、厳しい環境を乗り切るための「省エネモード」に入るのです。そして、再び水分が得られるようになると、一気に成長を再開します。このような成長ペースの自己制御は、まさしく知的な振る舞いと言えるでしょう。

このIQ「3」という数値は、あくまでサボテンの持つ複雑な生存メカニズムを分かりやすく表現するための「比喩」です。しかし、その背後には、他の生物には見られない、極めて高度で合理的な生命活動が隠されていることを示しています。

IQ2説はなぜ生まれた?IQ3との違い

サボテンの知能を語る上で、「IQ2」という説もよく耳にします。では、このIQ2説はなぜ生まれ、IQ3とは何が違うのでしょうか。

サボテンの知能を語る上で、「IQ2」という説もよく耳にします。では、このIQ2説はなぜ生まれ、IQ3とは何が違うのでしょうか。

結論から言うと、IQ2とIQ3の間に厳密な定義の違いはなく、どちらもサボテンの優れた能力を比喩的に表現した数字です。一般的に、IQ2という表現は、より初期の段階で「植物にも何らかの反応がある」という事実が注目され始めた頃に使われ始めたようです。

例えば、以下のような比較的単純な反応がIQ2の根拠とされたと考えられます。

- 育ててくれる人が近づくと、電位が変化する(喜びのような反応)

- 音楽を聴かせると、トゲの角度がわずかに変わる

- 自分を乱暴に扱った人物に対して、特有の反応を示す

これらの「感情」や「記憶」に近い反応が、IQ2という評価に繋がりました。一方で、IQ3は、その後の研究で明らかになった、より複雑で戦略的な環境適応能力(CAM型光合成や成長制御など)を考慮に入れた、より高い評価と言えるでしょう。

IQ2とIQ3のイメージの違い

- IQ2:刺激に対する「反応・感情」に近い能力を評価。

- IQ3:長期的な視点での「戦略・問題解決」能力を評価。

つまり、IQ2は「感じる力」、IQ3は「考える力」と捉えることができます。現在では、サボテンの持つ高度な生存戦略が広く知られるようになったため、より高い評価である「IQ3」という表現が定着しつつあるのです。

サボテン アイキュー説を多角的に検証する

- 最新のIQ論文で明らかになる植物の能力

- 植物IQランキングにおけるサボテンの位置

- サボテンは生存戦略が非常に高い植物

- 俗説?サボテンiq男という言葉の意味

- 世界と繋がるサボテンの伝説とは?

- 総括!サボテン アイキューの不思議な魅力

最新のIQ論文で明らかになる植物の能力

「サボテンのIQ」というテーマは、一見すると非科学的なゴシップのように聞こえるかもしれません。しかし、「植物の知能(Plant Intelligence)」に関する学術的な研究は、世界中で真剣に進められています。

「サボテンのIQ」というテーマは、一見すると非科学的なゴシップのように聞こえるかもしれません。しかし、「植物の知能(Plant Intelligence)」に関する学術的な研究は、世界中で真剣に進められています。

もちろん、「サボテンのIQを測定した」という直接的なIQ論文は存在しません。なぜなら、IQテストは人間の認知能力を測るために作られたものだからです。しかし、植物が持つ「問題解決能力」や「意思決定能力」を証明する論文は数多く発表されており、これが間接的にサボテンの知能の高さを裏付けています。

権威ある科学誌でも取り上げられる「植物の知能」

イギリスの科学月刊誌『FOCUS』や、世界的に権威のある科学誌『Science』などでも、植物の知能に関する研究が紹介されています。例えば、寄生植物のネナシカズラが、複数の選択肢の中から最も栄養状態の良い宿主を「選ぶ」能力を持つことを示したオックスフォード大学の研究は有名です。

ネナシカズラは、寄生を始める前に宿主の状態を評価し、最適なターゲットを決定します。これは、情報を収集・分析し、最良の解を導き出すという、まさしく知的なプロセスです。

こうしたIQ論文で示される植物の能力は、サボテンが持つとされるIQ3の能力と通じるものがあります。今後の研究によって、私たち人間がまだ知らない植物の驚くべき「思考」のメカニズムが、さらに解明されていくことでしょう。

植物IQランキングにおけるサボテンの位置

もし、植物たちの生存戦略の巧みさを「IQ」としてランキング付けするなら、サボテンは間違いなくトップクラスに位置づけられます。ここでは、他の生物と比較しながら、植物IQランキングにおけるサボテンの立ち位置を見ていきましょう。

もし、植物たちの生存戦略の巧みさを「IQ」としてランキング付けするなら、サボテンは間違いなくトップクラスに位置づけられます。ここでは、他の生物と比較しながら、植物IQランキングにおけるサボテンの立ち位置を見ていきましょう。

このランキングは科学的なものではなく、あくまでその生存戦略の高度さを比較したイメージですが、サボテンの特異性がよく分かります。

| 生物 | 推定IQ | 主な生存戦略・能力 |

|---|---|---|

| クラゲ | 約0.1 | 刺激に対する単純な反射行動 |

| アリ | 約1.8 | 社会性を持ち、群れで協調行動をとる |

| ハムスター | 約2.7 | 学習能力があり、簡単な迷路を覚える |

| サボテン | 3 | 長期的な環境予測と自己制御、特殊な光合成 |

| ナマケモノ | 3 | 徹底した省エネ行動と擬態による捕食回避 |

表を見ると、サボテンのIQ3は、ペットとしても人気のハムスターを上回り、ユニークな生態で知られるナマケモノに匹敵するレベルであることが分かります。特に注目すべきは、他の生物が「行動」によって知能を示すのに対し、サボテンは「動かない」ことによって極めて高度な知能を発揮している点です。

アリのように社会を形成するわけでもなく、ハムスターのように学習するわけでもありません。サボテンは、ただそこに存在しながら、環境と完璧に調和し、未来を予測し、自らを律することで生き延びています。この独自の生存スタイルこそが、植物IQランキングでサボテンを特別な存在にしているのです。

サボテンは生存戦略が非常に高い植物

これまで見てきたように、サボテンは生存戦略が非常に高い植物です。その戦略は、単に一つの能力が優れているというわけではなく、複数の能力が有機的に連携し、総合的なシステムとして機能している点に大きな特徴があります。

これまで見てきたように、サボテンは生存戦略が非常に高い植物です。その戦略は、単に一つの能力が優れているというわけではなく、複数の能力が有機的に連携し、総合的なシステムとして機能している点に大きな特徴があります。

例えば、「トゲ」の役割を考えてみましょう。

- 防御:まず、動物に食べられないように身を守る物理的な鎧の役割があります。

- 蒸散防止:葉をトゲに進化させることで、表面積を減らし、水分の蒸発を極限まで抑えています。

- 集水:種類によっては、夜間に発生する霧や露をトゲで集め、根元に滴り落とすという、驚くべき集水システムの役割も果たします。

- 日よけ:密集したトゲが、強い日差しから本体を守る日傘のような効果も生み出します。

このように、一つの「トゲ」という器官に、防御、節水、集水、日よけという4つもの戦略的意味が込められているのです。これは、極めて効率的で無駄のない、洗練されたデザインと言えるでしょう。

サボテンの体は、言わば「生きるための工夫の塊」です。全てのパーツが生存という一つの目的に向かって最適化されています。このような生命体としての完成度の高さが、「サボテンは生存戦略が非常に高い」と評価される所以なのです。

俗説?サボテンiq男という言葉の意味

サボテンの知能について調べていると、「サボテンiq男」という、少し変わった言葉を目にすることがあります。これは一体どのような意味を持つのでしょうか。

結論から言うと、これはインターネット上で生まれた俗語(ネットスラング)の一つであり、学術的な意味合いは全くありません。主に、「思考が単細胞的である」や「論理的思考が苦手で、感情や本能で行動しがちな男性」を、やや皮肉を込めて表現する際に使われることがあるようです。

この言葉の語源は、前述の「サボテンのIQは2~3」という説と、「男性は特定の状況下でIQが著しく低下する」という、これまた科学的根拠のないインターネット上のジョークが組み合わさって生まれたものと考えられています。

使用には注意が必要な言葉

「サボテンiq男」という言葉は、相手を侮辱する意図で使われる可能性があるため、安易な使用は避けるべきです。あくまで、サボテンのIQというテーマから派生した、一つのユニークな文化現象として捉えておくのが良いでしょう。

しかし、このような言葉が生まれること自体が、いかに「サボテンのIQは低い」というイメージが人々の間に広まっているかを示しています。この記事で解説してきたように、サボテンの知能は決して低いものではなく、むしろ非常に高度なものです。この言葉は、サボテンの本当の能力に対する一種の誤解から生まれた俗説と考えるのが妥当です。

世界と繋がるサボテンの伝説とは?

サボテンにまつわる話の中には、その知能をさらに超越し、まるでSFのような壮大な「伝説」も存在します。中でも特に有名なのが、「サボテンは世界中の仲間とテレパシーで繋がっている」というものです。

サボテンにまつわる話の中には、その知能をさらに超越し、まるでSFのような壮大な「伝説」も存在します。中でも特に有名なのが、「サボテンは世界中の仲間とテレパシーで繋がっている」というものです。

このサボテンの伝説とは?という問いに対する答えは、あるテレビドラマや漫画作品の中で描かれた創作が元になっていると言われています。その内容は、以下のようなものです。

「一つのサボテンに話しかけると、その内容はテレパシーを通じて瞬時に世界中の全てのサボテンに共有される。サボテンは、地球規模の巨大な意識ネットワークを形成している一つの生命体なのだ。」

もちろん、これも科学的に証明された事実ではありません。しかし、植物が音や人間の感情を何らかの形で感知するという話は古くからあり、「話しかけると植物が元気に育つ」という経験を持つ人も少なくないでしょう。

サボテンの不思議な見た目や、過酷な環境で静かに生き続ける神秘的な姿が、このような壮大な伝説を生み出す土壌になったのかもしれません。世界中のサボテンが情報を共有していると想像しながら目の前のサボテンに話しかけてみるのも、一つの楽しみ方と言えるでしょう。

総括!サボテン アイキューの不思議な魅力

この記事では、サボテンが持つ知能、すなわちIQ3の謎について、様々な角度から掘り下げてきました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。

- サボテンのIQが3とされるのはその高い環境適応能力の比喩

- 脳はなくても植物には問題解決能力としての知能がある

- アカシアの木は仲間と危険を知らせあう能力を持つ

- サボテンのIQ3は長期的な生存戦略を評価した数字

- IQ2は刺激への反応、IQ3は戦略的思考というイメージ

- 夜間に活動するCAM型光合成は合理的な判断の表れ

- サボテンは光や水分を感知し最適な行動を選択する

- 成長を自己制御する能力は高度な知能の証

- 植物の知能に関する学術的なIQ論文も存在する

- 植物IQランキングではサボテンはトップクラスに位置する

- 動かないことで知能を発揮するのがサボテンのスタイル

- 体の全パーツが生存のために最適化されている

- サボテンiq男という言葉は科学的根拠のない俗説

- 世界中のサボテンが繋がるという壮大な伝説も存在する

- サボテンアイキューの探求は生命の神秘に触れること