大切に育てているサボテンが、いつの間にかひょろひょろと頼りない姿になってしまい、お困りではありませんか。特に柱サボテンの伸びすぎや、ウチワサボテンの形が崩れてしまい、この徒長した状態をそのままにして良いのか悩む方は少なくありません。そもそも、サボテンが伸びてしまう理由は何ですか?と疑問に思うこともあるでしょう。この記事では、徒長の直し方として効果的な胴切りという剪定方法や、切った下の方の再生方法、そして理想の形に丸く育てるための、水やりは何日に一回が最適かといった日々の管理方法まで、総合的に解説していきます。

この記事でわかること

- サボテンが伸びすぎてしまう原因と予防策

- 徒長したサボテンの正しい剪定(胴切り)方法

- 切った後のサボテンを増やすための挿し木の手順

- 品種ごとの特徴に合わせた手入れのポイント

サボテンが伸びすぎになる原因と育て方

- そもそも伸びてしまう理由は何ですか?

- 徒長したサボテンをそのままにするとどうなる?

- サボテンの水やりは何日に一回が最適か

- 柱サボテンの伸びすぎも日照不足が原因

- サボテンを丸く育てるための予防策

そもそも伸びてしまう理由は何ですか?

サボテンがひょろひょろと細長く伸びてしまう現象は「徒長(とちょう)」と呼ばれます。これは、サボテンが本来の生育環境とは異なる状況に置かれたときに起こる、いわば不健康な成長のサインです。徒長の主な原因は、日光不足、水の与えすぎ、そして肥料過多の3つが挙げられます。

サボテンがひょろひょろと細長く伸びてしまう現象は「徒長(とちょう)」と呼ばれます。これは、サボテンが本来の生育環境とは異なる状況に置かれたときに起こる、いわば不健康な成長のサインです。徒長の主な原因は、日光不足、水の与えすぎ、そして肥料過多の3つが挙げられます。

原因1:日光不足

サボテンが徒長する最大の原因は、日光不足です。サボテンは太陽の光を求めて上へ上へと伸びる性質を持っています。そのため、室内や日当たりの悪い場所で育てていると、光が当たる方向を探して、もやしのように間延びした姿になってしまうのです。特に日照時間が短くなる冬場や、梅雨の時期は徒長しやすいので注意が必要です。

原因2:水の与えすぎ

次に多い原因が、水の与えすぎです。サボテンは乾燥地帯が原産の植物であり、体内に水分を蓄える能力に長けています。このため、必要以上に水を与えると根が常に湿った状態になり、根腐れを起こしやすくなります。また、過剰な水分は細胞を異常に膨張させ、弱々しく伸びる徒長を促進させてしまいます。

原因3:肥料の与えすぎ

意外かもしれませんが、肥料の与えすぎも徒長の原因となります。サボテンは栄養の少ない過酷な環境でも生きられる植物なので、たくさんの肥料を必要としません。良かれと思って与えた肥料が過剰な栄養となり、成長のスピードを不自然に速め、結果として形が崩れるほどの徒長を引き起こすことがあります。

徒長の三大原因まとめ

サボテンの徒長を防ぐには、これらの原因を理解し、「日当たり」「水やり」「肥料」の3つのバランスを適切に保つことが重要になります。

徒長したサボテンをそのままにするとどうなる?

一度徒長してしまったサボテンは、残念ながら元のずんぐりとした健康な姿に戻ることはありません。そのまま育て続けることも可能ですが、いくつかのデメリットやリスクが伴います。

一度徒長してしまったサボテンは、残念ながら元のずんぐりとした健康な姿に戻ることはありません。そのまま育て続けることも可能ですが、いくつかのデメリットやリスクが伴います。

まず、見た目の問題です。ひょろひょろと伸びた姿はバランスが悪く、本来の魅力が損なわれてしまいます。さらに、徒長した部分は組織が弱く、重さに耐えきれずに途中で折れたり、倒れたりする危険性が高まります。

もっとも注意すべきなのは、健康面への影響です。徒長したサボテンは、いわば虚弱体質です。細胞の壁が薄く伸びているため、病気に対する抵抗力が低下します。また、風通しが悪くなることで、カイガラムシやハダニといった害虫の被害にも遭いやすくなるのです。これを放置すると、最終的には株全体が弱って枯れてしまうことにも繋がりかねません。

徒長を放置するリスク

徒長は単に見た目が悪くなるだけでなく、サボテンの健康を著しく損なう危険なサインです。病害虫の温床になったり、重みで倒れてしまったりする前に、早めの対処をおすすめします。

サボテンの水やりは何日に一回が最適か

サボテンの育て方で最も難しいのが水やりかもしれません。「何日に一回」と決めるのではなく、季節と土の乾き具合に応じて頻度を変えるのが正しい方法です。サボテンには成長が活発になる「生育期」と、成長が緩やかになる「休眠期」があり、それぞれで水の必要量が異なります。

サボテンの育て方で最も難しいのが水やりかもしれません。「何日に一回」と決めるのではなく、季節と土の乾き具合に応じて頻度を変えるのが正しい方法です。サボテンには成長が活発になる「生育期」と、成長が緩やかになる「休眠期」があり、それぞれで水の必要量が異なります。

| 季節 | 時期の目安 | 水やりの頻度 | 与える時間帯 |

|---|---|---|---|

| 春・秋(生育期) | 5月~6月、9月~10月 | 土の表面が完全に乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える。(目安:1~2週間に1回) | 気温が安定している午前中 |

| 夏(休眠期) | 7月~8月 | 土の表面が乾いてから2~3日後、控えめに与える。多湿に弱いため、特に乾燥気味に管理する。(目安:月に1~2回) | 気温が下がる夕方~夜 |

| 冬(休眠期) | 11月~3月 | ほぼ断水する。与えすぎは根腐れに直結するため、月に1回程度、土を軽く湿らせるくらいで十分です。(5℃以下になる場合は完全断水) | 暖かい日の昼間 |

水やりのポイント

季節を問わず、受け皿に溜まった水は必ず捨ててください。根が常に水に浸かっている状態は、根腐れの最大の原因となります。

柱サボテンの伸びすぎも日照不足が原因

インテリアとしても人気の高い柱サボテン。その名の通り、柱のように縦に伸びるのが特徴ですが、このタイプも他のサボテンと同様に日照不足が原因で徒長します。

インテリアとしても人気の高い柱サボテン。その名の通り、柱のように縦に伸びるのが特徴ですが、このタイプも他のサボテンと同様に日照不足が原因で徒長します。

柱サボテンが徒長すると、先端部分が急に細くなったり、色が薄い緑色になったりします。本来のどっしりとした力強いフォルムが失われ、弱々しい印象になってしまいます。また、細く伸びた部分は非常に折れやすいため、少しの衝撃で倒れてしまうことも少なくありません。

室内で育てている場合、どうしても窓からの光だけでは一方向からしか日光が当たらず、光を求めてサボテンが曲がってしまう原因にもなります。これを防ぐためには、定期的に鉢を回転させて、株全体にまんべんなく光が当たるように工夫することが大切です。

柱サボテンは大きくなる品種が多いため、徒長すると重心が高くなり、より不安定になります。早めに日当たりの良い場所へ移動させるか、後述する「胴切り」で仕立て直すことを検討しましょう。

サボテンを丸く育てるための予防策

サボテンを品種本来の丸く、ずんぐりとした美しい形で育てるためには、徒長させないための「予防」が何よりも重要です。これまでの原因を踏まえ、日々の育て方を見直してみましょう。

サボテンを品種本来の丸く、ずんぐりとした美しい形で育てるためには、徒長させないための「予防」が何よりも重要です。これまでの原因を踏まえ、日々の育て方を見直してみましょう。

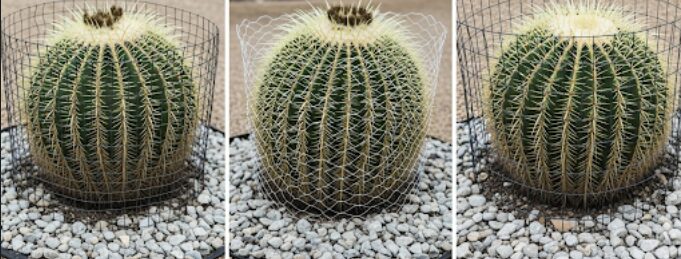

第一に、十分な日光を確保することです。サボテンは基本的に屋外での管理が最も適しています。直射日光は葉焼けの原因になることがあるため、特に夏場は半日陰になる場所や、遮光ネットを活用するのがおすすめです。室内で育てる場合は、できるだけ日当たりの良い窓辺に置き、定期的に鉢を回してあげてください。

第二に、適切な水やりを徹底することです。「土が乾いたらたっぷり」が基本ですが、季節ごとのメリハリが大切です。特に成長が止まる夏と冬の休眠期に水を与えすぎると、根腐れや徒長に直結します。迷ったときは、与えない方を選ぶくらいの気持ちで管理するほうが失敗は少ないでしょう。

第三に、肥料は控えめにすることです。サボテンは肥料がなくても十分に育ちます。もし与える場合は、生育期である春か秋に、規定よりも薄めた液体肥料を月1~2回与える程度で十分です。徒長気味のサボテンには、肥料を与えるのを一旦やめてみましょう。

伸びすぎたサボテンの直し方と育て方

- 徒長の直し方は胴切りという剪定が基本

- 失敗しない胴切りの具体的な手順とコツ

- ウチワサボテンの剪定方法とポイント

- 胴切りで残った下の方も再生できる

- 正しいサボテンの育て方で伸びすぎを防ぐ

徒長の直し方は胴切りという剪定が基本

ひょろひょろに徒長してしまったサボテンの姿を根本的にリセットするための最も効果的な方法が、「胴切り(どうぎり)」という剪定作業です。これは、その名の通りサボテンの胴体を水平にカットし、健康な部分だけを使って新たな株として再生させる手法を指します。

ひょろひょろに徒長してしまったサボテンの姿を根本的にリセットするための最も効果的な方法が、「胴切り(どうぎり)」という剪定作業です。これは、その名の通りサボテンの胴体を水平にカットし、健康な部分だけを使って新たな株として再生させる手法を指します。

胴切りはサボテンにとって大きな手術のようなものですが、正しい手順で行えば、見た目を美しく仕立て直せるだけでなく、株を増やす「挿し木」にも繋がる一石二鳥の作業です。根腐れを起こしてしまった株を救済する最終手段としても用いられます。

作業の適期は、サボテンの生育期である春(4月~5月)か秋(9月~10月)です。この時期は回復力が高く、カットした部分からの発根も早いため、成功率が格段に上がります。湿度の高い梅雨や、成長が止まる真夏・真冬の作業は避けましょう。

胴切りとは?

徒長や根腐れで傷んだ部分を取り除き、健康な部分から新しい根を出させて株を再生させるための剪定方法。見た目を整えるだけでなく、サボテンを増やすことにも繋がります。

失敗しない胴切りの具体的な手順とコツ

胴切りは大胆な作業に見えますが、ポイントさえ押さえれば初心者でも成功させることができます。最も重要なのは「雑菌を入れないこと」と「しっかり乾燥させること」です。

胴切りは大胆な作業に見えますが、ポイントさえ押さえれば初心者でも成功させることができます。最も重要なのは「雑菌を入れないこと」と「しっかり乾燥させること」です。

1. 準備するもの

作業を始める前に、必要な道具を揃えましょう。

- 切れ味の良い刃物:清潔なカッターナイフや包丁、剪定ハサミなど。

- 消毒液:エタノールやアルコール入りウェットティッシュなど。

- 厚手の手袋:トゲから手を守るためのゴム手袋や皮手袋。

- 新聞紙:作業時の敷物や、乾燥させる際に使用します。

2. 刃物の消毒とカット

まず、使用する刃物をアルコールで徹底的に消毒します。ここを怠ると切り口から雑菌が入り、腐敗の原因となるため最も重要な工程です。消毒後、徒長している部分と健康な部分の境目を見極め、思い切って水平にスパッとカットします。何度も刃を入れると断面が荒れるため、一度で切り落とすのがコツです。

3. 切り口の乾燥

カットしたサボテン(上部・下部ともに)の切り口を、風通しの良い明るい日陰でじっくりと乾燥させます。切り口に薄い膜が張り、かさぶたのようになるまでが目安です。サボテンの太さにもよりますが、最低でも1週間~2週間、太いものだと1ヶ月以上かかる場合もあります。この乾燥期間が不十分だと、土に植えたときにカビが生えたり腐ったりする原因になります。

4. 植え付け(挿し木)

切り口が完全に乾いたら、新しいサボテン用の土を入れた鉢に、カットした上部を挿します。このとき、土に挿す部分が不安定な場合は、断面の縁を鉛筆のように少し削っておくと安定しやすくなります。植え付け後、すぐには水を与えず、さらに1週間ほど待ってから最初の水やりをします。根がしっかりと張るまでは、グラグラしないように支えをしてあげると良いでしょう。

胴切り後の水やりは厳禁!

カットしたばかりのサボテンは大きな傷口を負っている状態です。切り口が乾ききる前に水を与えると、そこから雑菌が入りほぼ確実に腐ってしまいます。「乾燥」こそが成功への一番の近道だと覚えておきましょう。

ウチワサボテンの剪定方法とポイント

平たい団扇(うちわ)のような形が連なるウチワサボテンも、徒長したり、大きくなりすぎたりした場合は剪定が必要です。基本的な考え方は胴切りと同じですが、カットする場所が異なります。

平たい団扇(うちわ)のような形が連なるウチワサボテンも、徒長したり、大きくなりすぎたりした場合は剪定が必要です。基本的な考え方は胴切りと同じですが、カットする場所が異なります。

ウチワサボテンの剪定は、葉と葉の「くびれ(関節部分)」を狙ってカットするのが基本です。ナイフやハサミを関節部分に入れ、切り離します。これにより、親株の形を整えることができます。

切り離した葉(茎節)は、胴切りと同じ手順で挿し木にして増やすことが可能です。切り口を1週間ほどしっかりと乾燥させた後、土に挿しておけば、やがて切り口付近から根が出て新しい株になります。一度に何枚も葉を切り離して、たくさんの鉢を準備するのも楽しいでしょう。

トゲに注意!

ウチワサボテンの中には、目に見えにくい細かなトゲ(芒刺:ぼうし)を持つ品種があります。これが刺さると非常に厄介なため、作業時は必ず厚手の手袋を着用し、新聞紙などで株を掴むようにすると安全です。

胴切りで残った下の方も再生できる

胴切りで上部を切り取られた、鉢に残った方の株(下の方)は、もう終わりだと思われがちですが、そんなことはありません。むしろ、ここからがサボテンの生命力の見せ所です。

胴切りで上部を切り取られた、鉢に残った方の株(下の方)は、もう終わりだと思われがちですが、そんなことはありません。むしろ、ここからがサボテンの生命力の見せ所です。

切り口が乾燥して固まると、やがてその縁にある「刺座(しざ)」と呼ばれるトゲの付け根の綿毛のような部分から、新しい子株がポコポコと芽吹いてきます。これは「子吹き」と呼ばれ、一つの親株から複数の新しい芽が出てくることも珍しくありません。

出てきた子株が好みの大きさになったら、そのまま群生したユニークな株姿(群生株)として楽しむこともできますし、子株をかき取って、それをまた挿し木にして増やすことも可能です。胴切りは、単なる仕立て直しだけでなく、サボテンを効率的に増やすための素晴らしい方法でもあるのです。

胴切りは少し勇気がいる作業ですが、成功すれば一つの株が二つにも三つにも増える可能性があります。徒長してしまったサボテンを、新たな姿で再生させるチャンスだと捉えて、ぜひ挑戦してみてください。

正しいサボテンの育て方で伸びすぎを防ぐ

- サボテンがひょろひょろに伸びる現象は「徒長」と呼ぶ

- 徒長の主な原因は「日光不足」「水の与えすぎ」「肥料過多」

- 一度徒長した部分は元の形には戻らない

- 徒長を放置すると、見た目の悪化だけでなく病害虫のリスクが高まる

- 水やりは季節に応じて頻度を変え、土が乾いてから与えるのが基本

- 春と秋の生育期はたっぷりと、夏と冬の休眠期は控えめにする

- 柱サボテンも日光不足で徒長し、先端が細くなる

- 徒長を防ぐには、日当たりの良い場所での管理が最も重要

- 室内で育てる場合は、定期的に鉢を回して光を均等に当てる

- 徒長をリセットするには「胴切り」という剪定が効果的

- 胴切りはサボテンの生育期である春か秋に行う

- 作業で使う刃物は必ず消毒し、切り口からの雑菌の侵入を防ぐ

- カットしたサボテンは、切り口を1週間以上しっかりと乾燥させる

- 切り口が乾いたら新しい土に植え付け、すぐには水やりをしない

- 胴切りで残った親株(下の方)からも新しい子株が芽吹く